2025年4月の建築基準法/省エネ法改正で

リフォーム・リノベーションは何が変わるの?

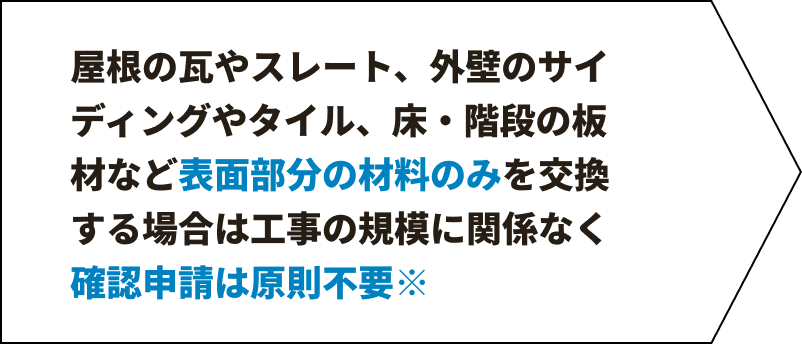

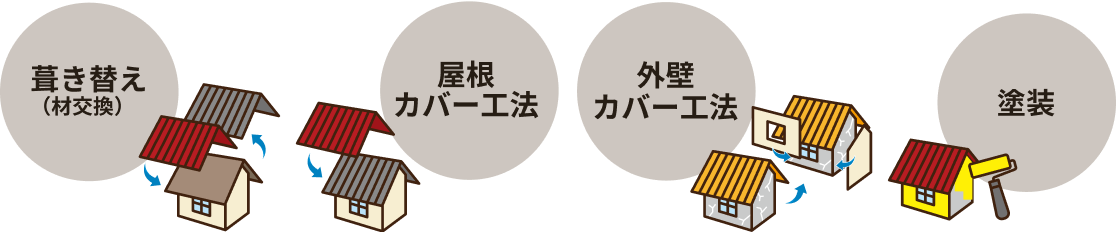

建築確認申請が

不要なリフォーム工事

- ※ 手続の要否にかかわらず、防耐火・構造安全性について建築基準法に適合する必要があるため注意が必要

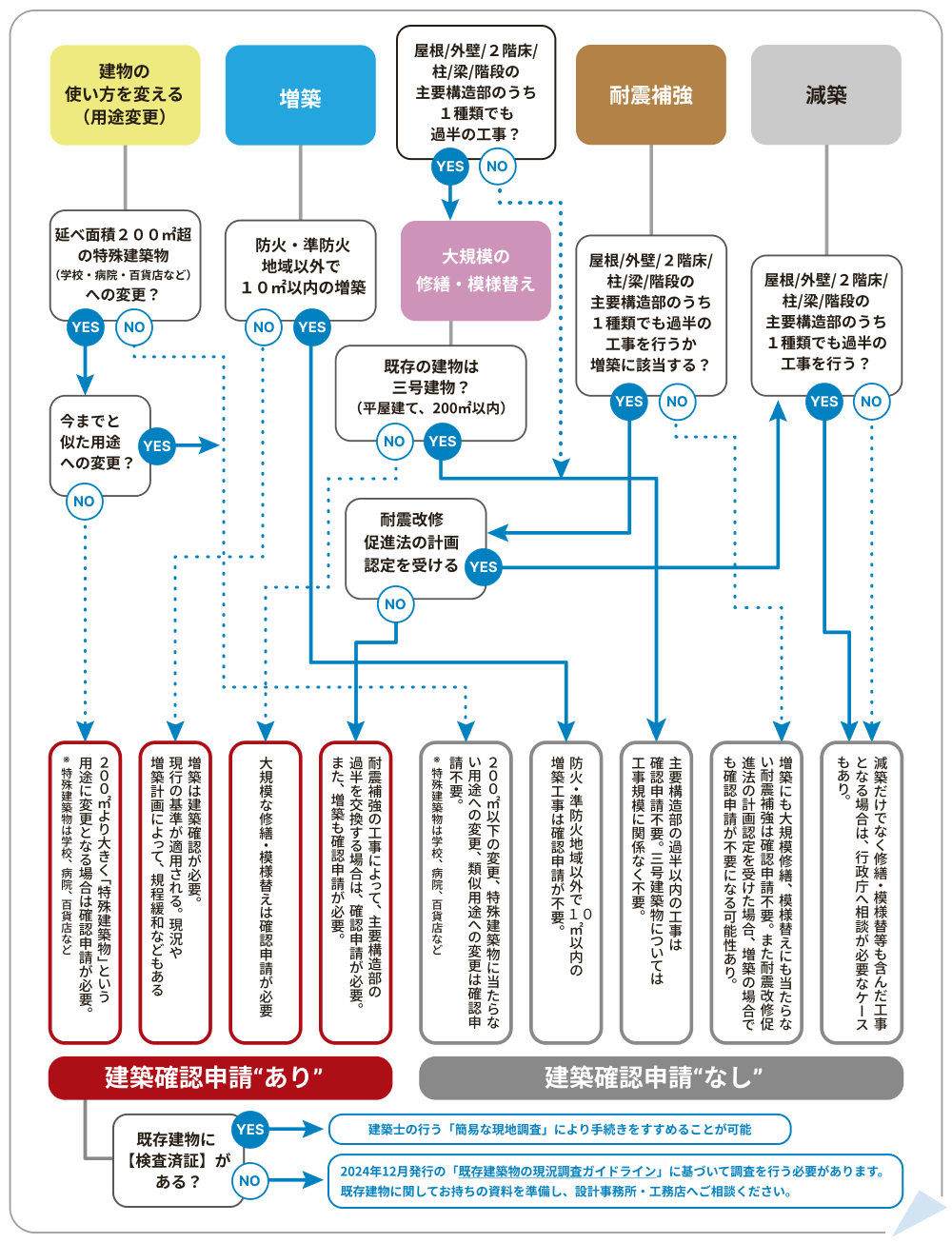

下記主要構造部のうち1種類でも過半の工事をすると

『建築確認申請』が必要となるのが基本ルール

判断に迷う場合には

行政へ事前に相談が必要です!

工務店・リフォーム店に確認しましょう。

『1種類で過半以上』 … 例えば2階建ての木造戸建て住宅で、2階の床の過半を改修する場合など

国交省が改修工事に関するガイドラインを2024年12月に発行しました!

随時追加・更新が行われていますので確認が必要です。

建築確認申請が

必要になると変わること

- 申請にコストと時間がかかるため、建築確認申請が必要な工事なのかなるべく早い事前調査の段階で確認し、全体の予算とスケジュールに見込んでおきましょう。

- 確認申請※が必要なフルスケルトン改修時には、耐震性能等の基準適合が必要となります。

また、増改築時には耐震性能等に加えて、省エネ性能の基準適合も必要となります。

原則現行の基準に適合しているかのチェックとなり、住み続ける上での安心のためにも、建築確認申請を行うことができる建築士に相談することが重要です。

※従前から不要とされていたのは手続きのみで、基準に適合させること自体は改正されていません。

- カーポートや物置など、建築敷地内の建造物全てが申請対象となる可能性があります。

建物だけでなく、建築確認を行う住宅の敷地を含めて、建築士に調査・確認してもらいましょう。 - 既存建築物の増改築、大規模の修繕・模様替を行う場合には2024年12月に発行された『既存建築物の現況調査ガイドライン』に基づき、調査が必要になる場合があります。住宅ローンの借入や、将来の売却・相続をスムーズにできる可能性も高まりますので、必要な手続きを確認しましょう。

違反には罰則が措置されています。

建築基準法第99条の規定により、以下の者への罰則は

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

- ● 建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主

(建築基準法第6条第1項又は第7条第1項違反) - ● 確認済証の交付を受けずに工事を行った工事施工者

(建築基準法第6条第8項違反)

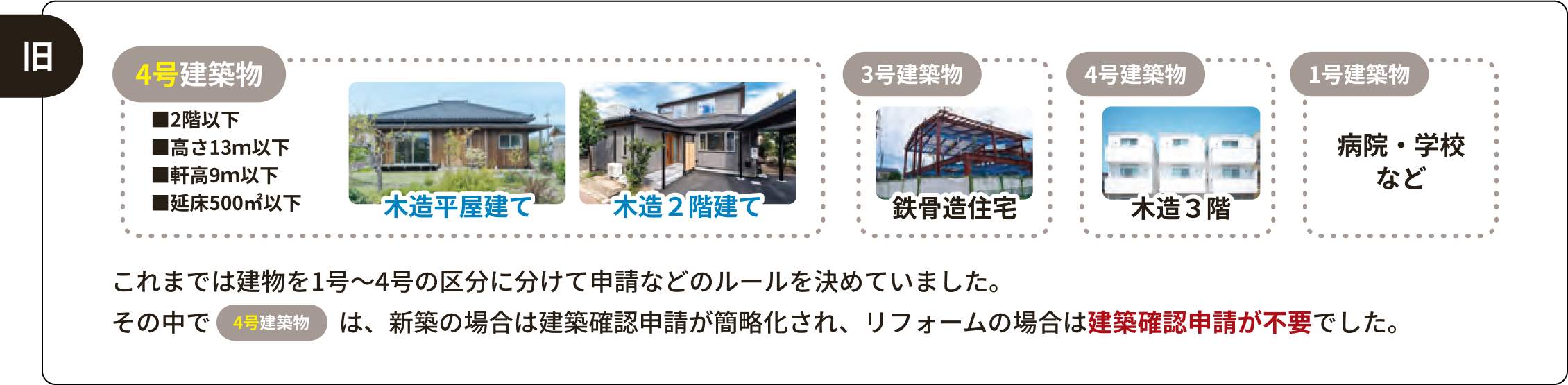

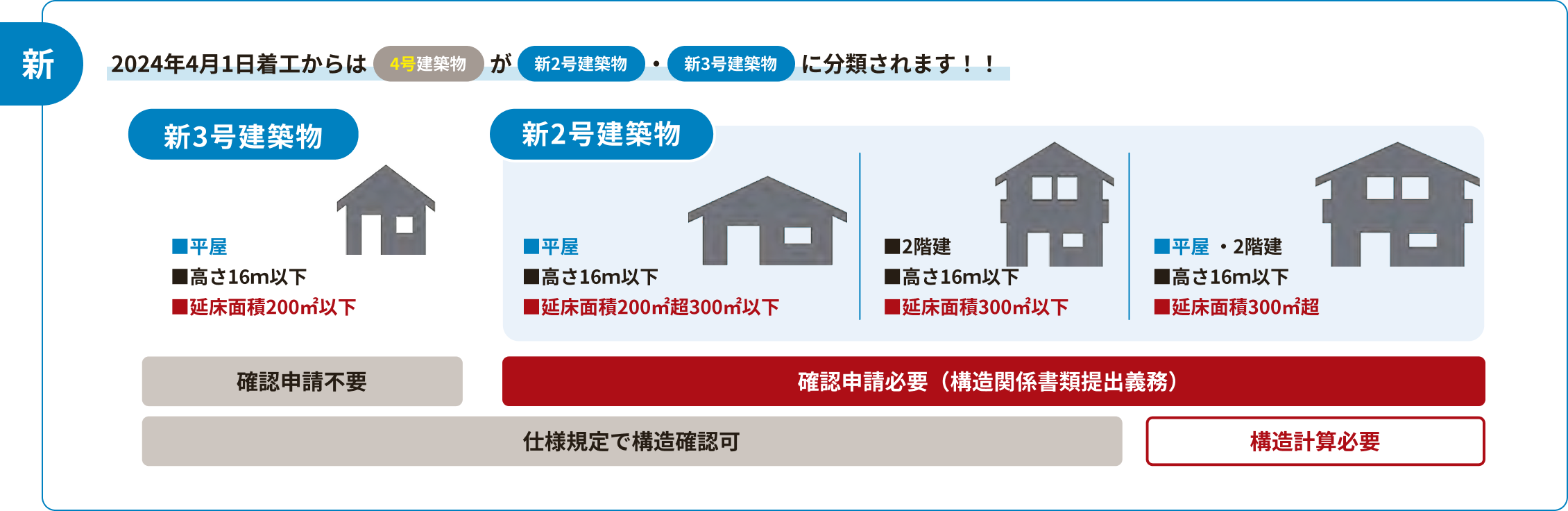

木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります!

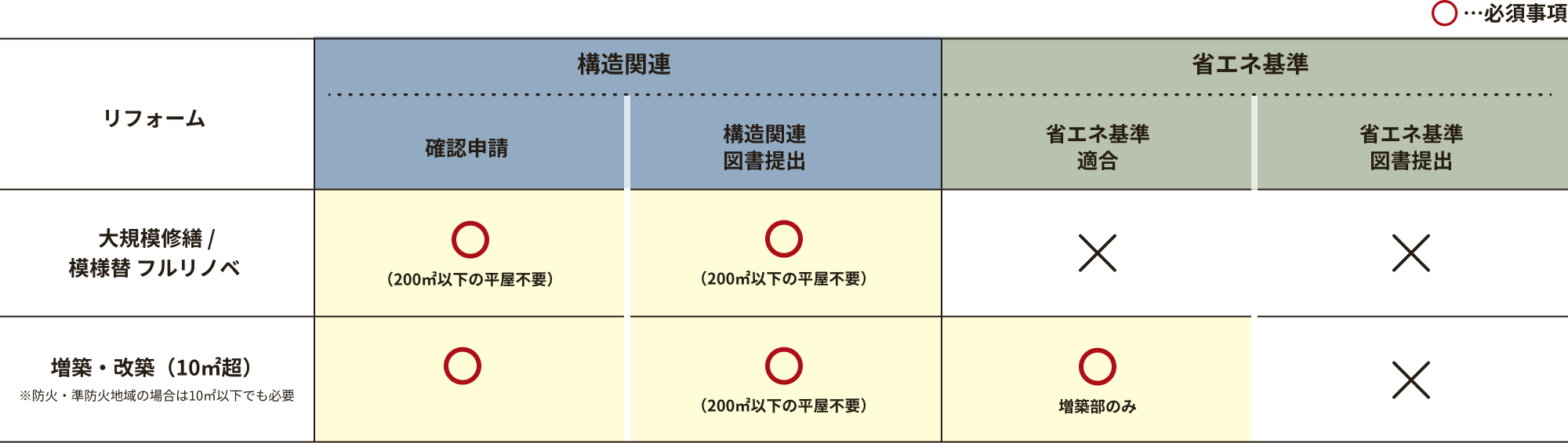

工事の際に必要な申請や提出物に関わる、建物の区分が変わります。

新しい建物区分により、構造・省エネそれぞれの必須事項が変わります。

省エネ基準に適合しているか、確認申請が不要な小規模の修繕でも

省エネ基準に適合しているか、確認申請が不要な小規模の修繕でも

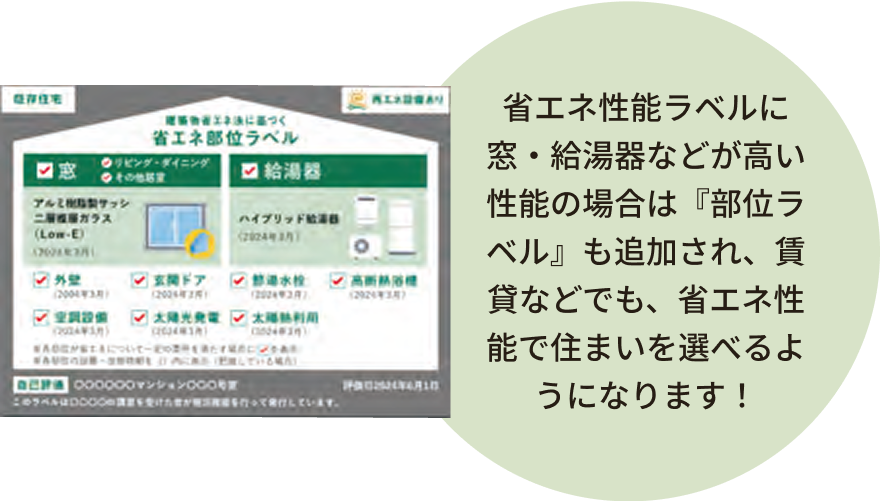

設計士が建築主(お客様)に説明することが努力義務となります。

提案している工事の断熱性や設備の省エネ性について建築士(業者)からお客様に説明をする制度です。

新築・リフォームに関わらず、省エネ性の高い住宅にすることは、お互いの努力義務にもなっておりますので、積極的に説明を求めて、省エネ性の高い住宅で快適・健康に暮らしましょう。

この工事は建築確認申請の際に

どんな点に注意が必要?

防火地域・準防火地域で増築する際は

増築・改築する部分だけ、防火適合する窓に変えれば問題ないでしょうか?

いいえ、確認申請の有無に関わらず、

建物全体の延焼のある部分の開口部は20分間防火設備を設置する必要があります。

法改正前から不要とされていたのは手続きのみで、基準には適合させなければなりません。

増築を行う部分だけでなく、建物全体に影響しますので、注意が必要です。

延焼のおそれがある部分とは、隣接する建物に火災が発生した際に火が燃え移るおそれのある部分のことです。

- ※1階部分であれば隣地境界線と道路中心線から3m以内、2階以上の部分であれば同様のラインから5m以内の距離にある建物部分が延焼のおそれがある部分として該当します。

- ※大規模の修繕・模様替えを行う区画を、他の既存部分と火熱遮断壁等で分けて、別の建物とみなせる場合のみ、区画分けされた部分のみに基準が適用されます。

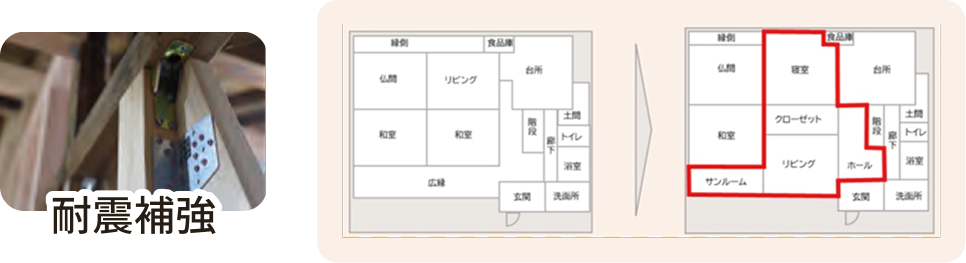

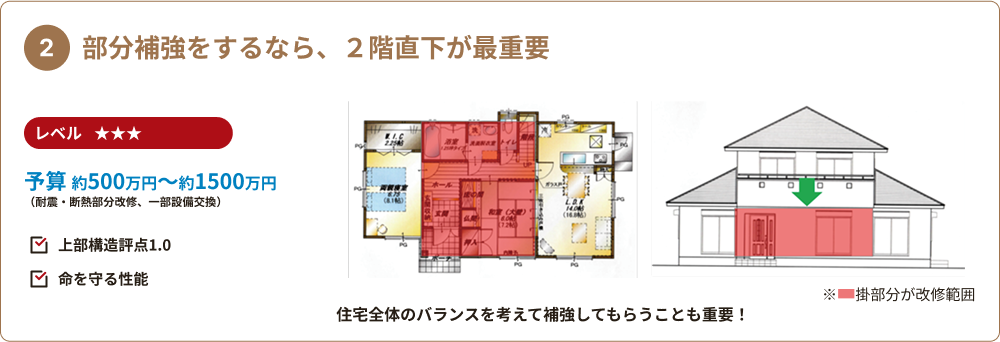

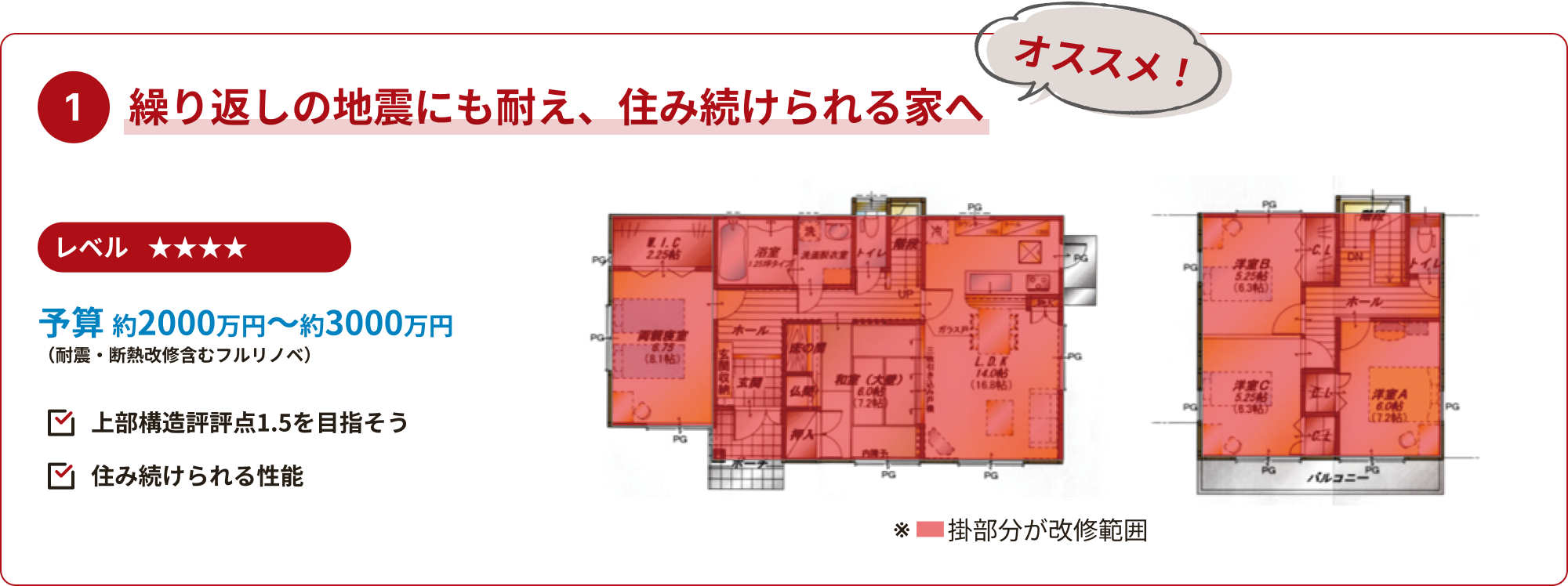

居住時間が長い赤枠の部分だけ、

耐震・断熱改修を行いたい。

建築確認申請は必要?不要?

断熱・耐震どちらの改修も建築確認申請が必要になるかは、

工事の範囲が主要構造部の過半にあたるかどうかを確認しましょう!

壁の過半の判断は、主要構造部である壁のみで考えます。構造上重要でない間仕切壁は除きます。

過半の判断は主要構造部ごとに行います。

● 壁…総面積に占める割合

● 柱/梁…総本数に占める割合

● 床/屋根…総水平投影面積に占める割合

● 階段…その階ごとの総数に占める割合

耐力壁か否か、筋交いの有無は、過半の判定には影響しません。また、2階の床は主要構造部ですが、最下階の床は主要構造部に当たりません。判断に迷う内容の場合は、行政に相談することが重要です。また、建築確認手続きが不要な場合でも、リフォーム後の建築物が建築基準法の規定に適合している必要があります。

リフォームを行う際に、建物の性能や安全性、遵法性を確認し、

適切に建築確認申請を行っているかどうかは、住宅ローンの借り入れや、

相続手続きにも影響します。将来に渡り、大切な資産を守ることにも繋がります。

適正に建築確認申請について相談できる事業者を選びましょう!

- ※2024年12月時点の情報に基づいて本リーフレットを作成しております。

実際の工事物件につきましては、工事を依頼する事業者、設計士、建物を管轄する行政の建築主事とご相談ください。

建築確認申請要否チェックシート

確認申請が必要な改修工事か、フローチャートを参考にご検討ください。

実際の計画において判断がつかない場合は、特定行政庁にご相談してください。

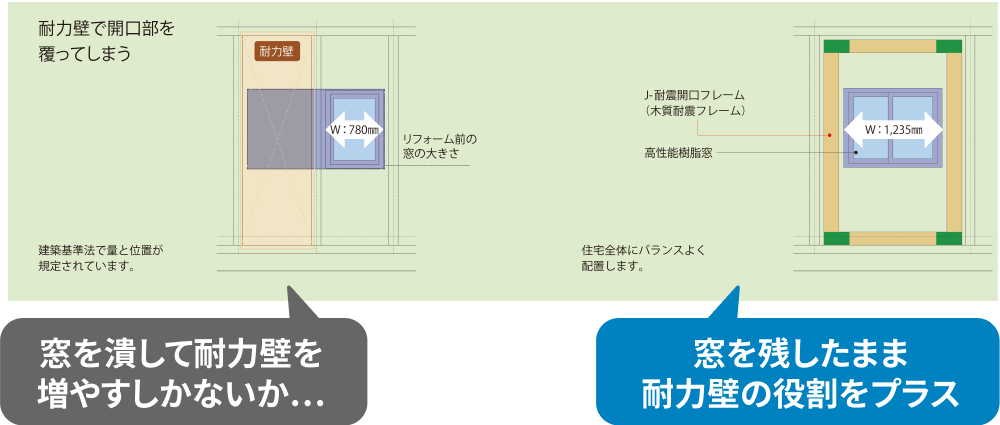

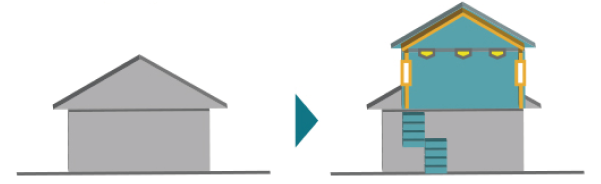

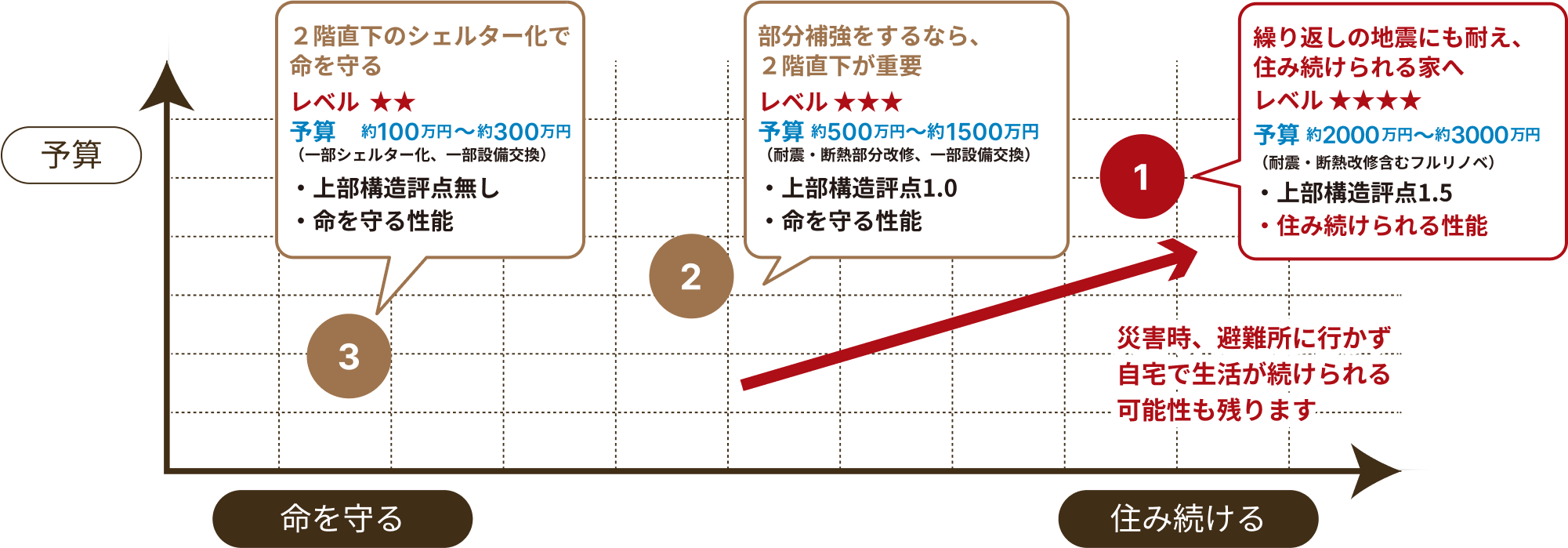

提案レベル別、耐震補強計画

建物全体の耐震補強で活躍するのが

YKK APの耐震フレーム 『FRAME Ⅱ』

省エネ法改正により高断熱窓・太陽光・断熱材等の 増加が見込まれるため、同時に壁量計算も見直し。

なんと壁が約1.2倍~1.6倍必要になることも!